公立校出身、海外経験なし。

海外大学へ一からの挑戦。

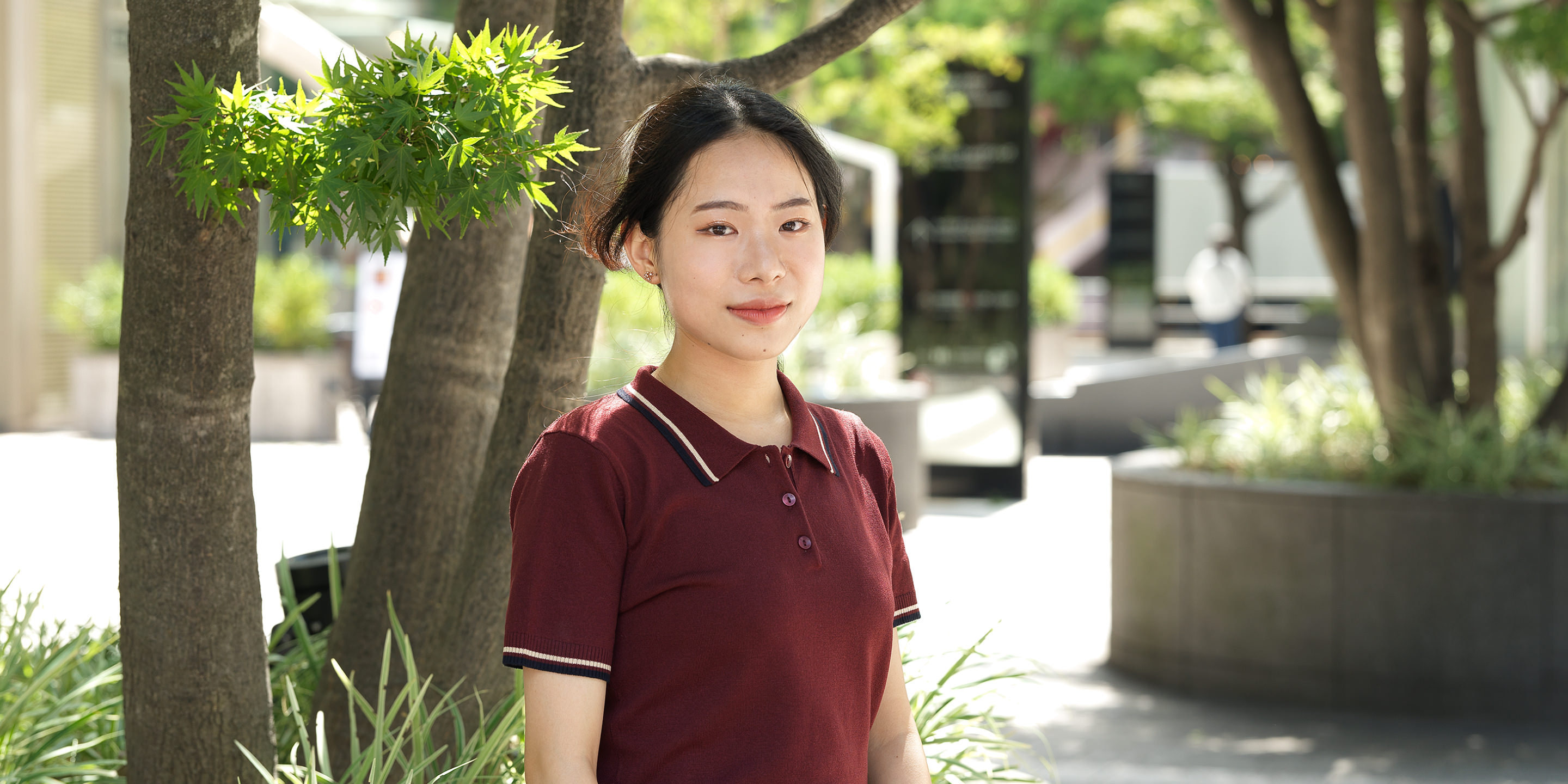

小川友希

2023年入学 第7期生

コロンビア大学

都立立川国際中等教育学校出身

「日本の科学技術界を社会政策の観点から発展させたい」という目標を掲げ、都立高校からアメリカ・コロンビア大学に挑戦した小川友希さん。

「日本の科学技術界を社会政策の観点から発展させたい」という目標を掲げ、都立高校からアメリカ・コロンビア大学に挑戦した小川友希さん。 理系分野の学年内の約10名だけが選ばれるラビスカラー(I.I. Rabi Scholar)として合格し、今はSTEM(科学、技術、工学、数学)専攻の道を歩んでいます。今に至るまで、様々な葛藤があったという小川さんの“これまで”と“これから”を聞きました。

理系分野の学年内の約10名だけが選ばれるラビスカラー(I.I. Rabi Scholar)として合格し、今はSTEM(科学、技術、工学、数学)専攻の道を歩んでいます。今に至るまで、様々な葛藤があったという小川さんの“これまで”と“これから”を聞きました。

August, 2024

海外大学の受験は、

何も分からない状態からのスタート

― 小川さんは小学校から高校まで国内の公立学校に通い、海外の滞在経験も全くなかったと伺っています。まず、大学の進学先として海外に目が向くようになったのはなぜですか?

海外に意識が向く最初のきっかけは、海外に住む7人のいとこの存在です。フィリピンに住んでいる4人とアメリカに移住した3人。親戚はグローバルなのに、私だけ日本から出たことがないなという感じで、ちょっと劣等感みたいなものがきっかけだったかもしれないですね。いとこたちは英語で会話していましたが、私だけ英語が話せなくて、ちょっと悲しい思いをした記憶もあります。海外に目を向けるきっかけが身近にあったとはいえ、これまで通ってきた学校は全て公立校でした。出身校の立川国際中等教育学校は「国際」と名前に入っていますが、普通の中高一貫校。私の周りでは海外に進学する人は誰もいませんでした。私自身も元々、日本の大学を受験するつもりでしたし、実際、日本の大学も併願して受験しました。

日本の大学受験は法学部を志望することにしたんですが、科学技術研究の政策に携わる上で必要になる知見が、法学部で学べる範囲で充分だとは思えず……。正直、科学分野でも学びたいことがたくさんあって、理系と文系という括りを越えた他分野にわたることがしたいなと感じていました。海外の大学まで視野を広げる中で、アメリカの大学が私には合っていると思い始めたのはダブルメジャーやマイナー専攻ができるから。ただ、アメリカの大学って合格率がすごく低いので……。日本の大学を受けないと後がないと考えて、日本とアメリカ、両方の受験対策をすることにしました。

話を伺ったのは、夏休みの帰国中。コロンビア大学に戻れば、また忙しい毎日が始まる。

アメリカの大学受験の準備は、私も高校の先生も何も分からない状態からのスタート。とにかく大変だった記憶しかないです。特に書類の準備に関しては私が調べ、先生方に説明して手伝っていただきました。あとは、海外大の受験にあたって留学生はTOEFLが必要だと思うのですが、私はスコアが伸び悩み、直前までスコアメイクをやらなければならなくて苦労しました。

― それでも、並行して準備を続けた結果、小川さんはコロンビア大学だけでなく、日本国内の大学にも合格されました。いい結果を出せた理由はどこにあると思いますか?

日本の受験対策をする時間とアメリカの受験対策をする時間を意識して分けたことが良かったのかもしれません。私は切り替えが苦手で、いろんなことを並行してやろうとすると集中力も効率も下がってしまう方です。同級生はみんな日本の大学を受験する環境だったので、高校の授業は自然と日本の大学受験の対策をすることになります。それなら、高校にいる間は日本の大学受験の勉強、家に帰ってからは海外大の準備をする、と場所で切り替えるようにしていました。

「海外進学を決意して一番良かったと思うのは、友達との出会いも含めて今の環境に出会えたこと」と話す小川さん。

ラビスカラーに選出

でも、とたんに罪悪感が……

― コロンビア大学から受け取った「Likely Letter(正式な合格発表の前に、大学への入学がほぼ確実であることを伝える通知)」には、理系分野の学年上位約10名だけが選ばれるラビスカラーというプログラムに小川さんが招待される旨も書かれていました。“科学”と“社会政策”という小川さんの目標の二軸のうち、前者の領域に焦点が当たる形になりましたね。

そうですね、高校の頃に行っていた「植物の種子抽出液の浄化作用」についての研究を評価してくださったようです。この研究はいろんな論文を読んでいた時に「モリンガ」という植物の種子が水の浄化に使われていると知り、自分でもっと知りたくなって行ったもの。浄化作用が強化、または、阻害される条件をリサーチしたり、モリンガだけでなく、オシロイバナなどの他の植物の種子でも浄化作用があるかどうか試してみたりしました。その結果、他の植物の種子でも浄化作用が確認できて、もしかしたら植物の種子は普遍的に水を浄化する機能が備わっているかもしれないとワクワクした記憶があります。

PCの画面に映してくれているのが、高校生の頃に実施し、まとめた「植物の種子抽出液の浄化作用」についての研究。

加えて、中高生が自分の研究を進める過程で大学教員などの専門家の助言を受けることができる「サイエンスメンタープログラム」に採択されて、東邦大学の教授の方にメンターをしていただきました。女性の研究者の方で、その時に女性の研究者が日本で研究を続けていくにはまだ課題がたくさんあるということをお聞きしたんです。そこから研究職や研究を取り巻く環境に課題意識を持つようになり、自然な流れで好きな科学と科学に関係する政策への興味へ繋がっていきました。

この研究が評価されてラビスカラーに招待されたのはすごく嬉しかったんですが、正直、このプログラムに参加するとSTEM(科学、技術、工学、数学)の領域に偏るかなとすごく悩みました。STEMよりも社会科学の領域である政策立案に携わるという目標を立てて奨学金をいただいているわけだから、期待に応えられなくなるんじゃないかという罪悪感がどんどん大きくなって……。その罪悪感にもう耐えられなくなり、財団職員の方と話をすることにしたんです。その時に財団職員の方が話してくださったのは、私がラビスカラーに入りSTEMメジャーの道を選んでも、日本の科学界に貢献したいという私の思いは一緒。大きいゴールがあり、そこに行くまでの道が変わるだけだということ。そのための道を柔軟に選ぶことには罪悪感を感じなくてもいいんだと、ようやく思えるようになって、今があります。

1年次に受けた講義で最も印象に残っているのは「Evolutionary Biology of the Human Species」。人類がどのように進化してきたのかを学び、進化論と聖書を取り巻く論争についてディスカッションをしたそう。

目的までの最短ルートよりも

寄り道で “人の根幹” ができる

実は、私は元々、教育を受けることに対してすごく罪悪感がありました。私は母子家庭で育ち、経済的にはあまり余裕がある方ではありません。中高は公的な支援金を受けて通っていたので、人のお金を使って教育を受けていることにすごく罪悪感があったんです。海外大は私が行きたくて選んだ道ですが、やっぱり贅沢だと感じることもあります。入学した当初は贅沢をしているという気持ちがすごく大きかったのですが、コロンビア大学で過ごしていくうちにその罪悪感がちょっとずつ使命感に………。言葉の違いだけかもしれませんが、ちょっとだけ気持ちが変わったなって思っています。

― その気持ちが変わったのは、コロンビア大学で柔軟な学びを得るだけでなく、様々なバックグラウンドの人たちと出会ったことが大きかったりするのでしょうか?

大きいですね。教授もそうですが、大学にはいろんなことに挑戦している学生がたくさんいるんです。やっていることの一個一個は、一見バラバラかなって思うけれど、共通していえることとして好きなことを色々挑戦するっていうのが結局、その人の根幹を構成しているって思う瞬間がたくさんあって。寄り道に見えるけど、寄り道じゃないんだ、みたいな……。その姿勢に影響を受けて、私も何か専攻とは関係ないけれどこの授業を取ってみようとか、そういうことが多くなりました。

それで気づいたのは、私は罪悪感から解放されるためにとにかく期待に応えるという、最短ルートしか見えてなかったということ。今はいろんな寄り道が見えるようになりました。意外と寄り道をしていた方が、または、寄り道をしたとしても、そこで得た学びが社会に還元されるのは変わらないなって思ったら、罪悪感が使命感に変わっていった感じがします。学びを社会に還元するという使命感を持ちながら、自分の好きなことに好きなだけチャレンジするっていうスタンスに、この1年で大きく変わったと感じています。

初めての海外生活はもうすぐ2年目に入る。「改めて日本でのコミュニティのありがたさを実感しました。家族、友達が日本にいてくれて、帰る場所があるのはすごく心強いです」

今は講義をいろいろ取りながら、生物系のラボにも所属しています。妊婦高血圧腎症の患者さんの尿に含まれるある特定のタンパク質の測量をやっていて、それが病気の発現にどう関わっているのかをリサーチ中です。夜遅くまでかかることもありますが、楽しいですよ。先行研究を読むといろんな疑問が湧いてくるので、その疑問に対して自分で確かめられる、その結果を知るのは世界で私が初めてっていうのが、すごく楽しいです。

― もうすぐ2年次が始まります。最終的な専攻も考え始める時期かと思いますが、これからどんな学びをしていきたいですか?

専攻でいうと、今は「Computational Biology(計算生物学)」をメジャーで、マイナーをE3Bと呼ばれる「Ecology, Evolution, and Environmental Biology (生態学、進化学、環境生物学)」にすることを考えています。何でもありだなって思うくらい内容がモリモリなんですが(笑)、幼い頃から恐竜が好きなこともあり、進化にフォーカスした授業も取りたくて。なるべくいろんなことができるようにしたいです。私はどちらかというと、すごく得意なことを何か一つ持っているというよりは興味範囲が広くていろんなことを知りたいタイプなので、好きなことの組み合わせでユニークさを出したいなって思っています。「Computational Biology」と「E3B」の掛け合わせで何が起こるか、今から楽しみです。

また、今は生物系専攻のため、STEM重視になっていますが、科学に関する政策への興味がなくなったわけではありません。加えて、今年からコロンビア大学のmajor/minorの要件が大幅に変わり、特にminorの要件がかなりフレキシブルになりました。政策関連の分野をminorにするか、それともコースのみ受講するのか、可能性を模索中です。

初めて買ってもらったコンパクトデジタルカメラを今でも愛用中。

College Life

― 最後に、中高生の皆さんにメッセージをお願いします。

高校生の頃は海外進学に挑戦する心が決まっていたものの、あと少しの後押しが欲しくて先輩の体験談を読んでいたという。「私も誰かの役に立てることがあれば嬉しいです」

私の発言は生存者バイアスになると思っているので、これは結構、気をつけて言わないといけないなと思っていて……。私はダメもとでやってみようと思って、運よく自分に合った環境を見つけられました。ダメもとっていうのは0%ということじゃなくて、やれば可能性はあるけれど何もしなければ可能性は0%だということ。海外の大学で学びたいと自分の心が決まっていて、あとは行動するモチベーションと勇気のひと押しが必要っていう人には、ダメもとでも意外と上手くいくよっていうのを伝えたいです。また、私の周りの友達もよく言っていることで、そして私自身も思っているのが、周りの方たちからの支えがなければ、今の自分はいなかったということ。私自身も誰かの役に立てることがあれば嬉しいです。私に何かできることがあればコンタクトを取ってほしいし、同じ思いの人は多いと思うので、誰かに助けを求めるのをためらわないでほしいです!

小川友希 2023年入学 第7期生

コロンビア大学

都立立川国際中等教育学校出身

今回の大学進学が初めての海外経験。「授業についていくのと、環境に慣れることで精一杯だった」という1年次の秋学期を経て、春学期からは通常の講義に加え、Zuckerman InstituteのFitzpatrick Labでリサーチアシスタントを経験中。