スタンフォード大学で過ごす1分1秒に、

好奇心が沸き立つ。

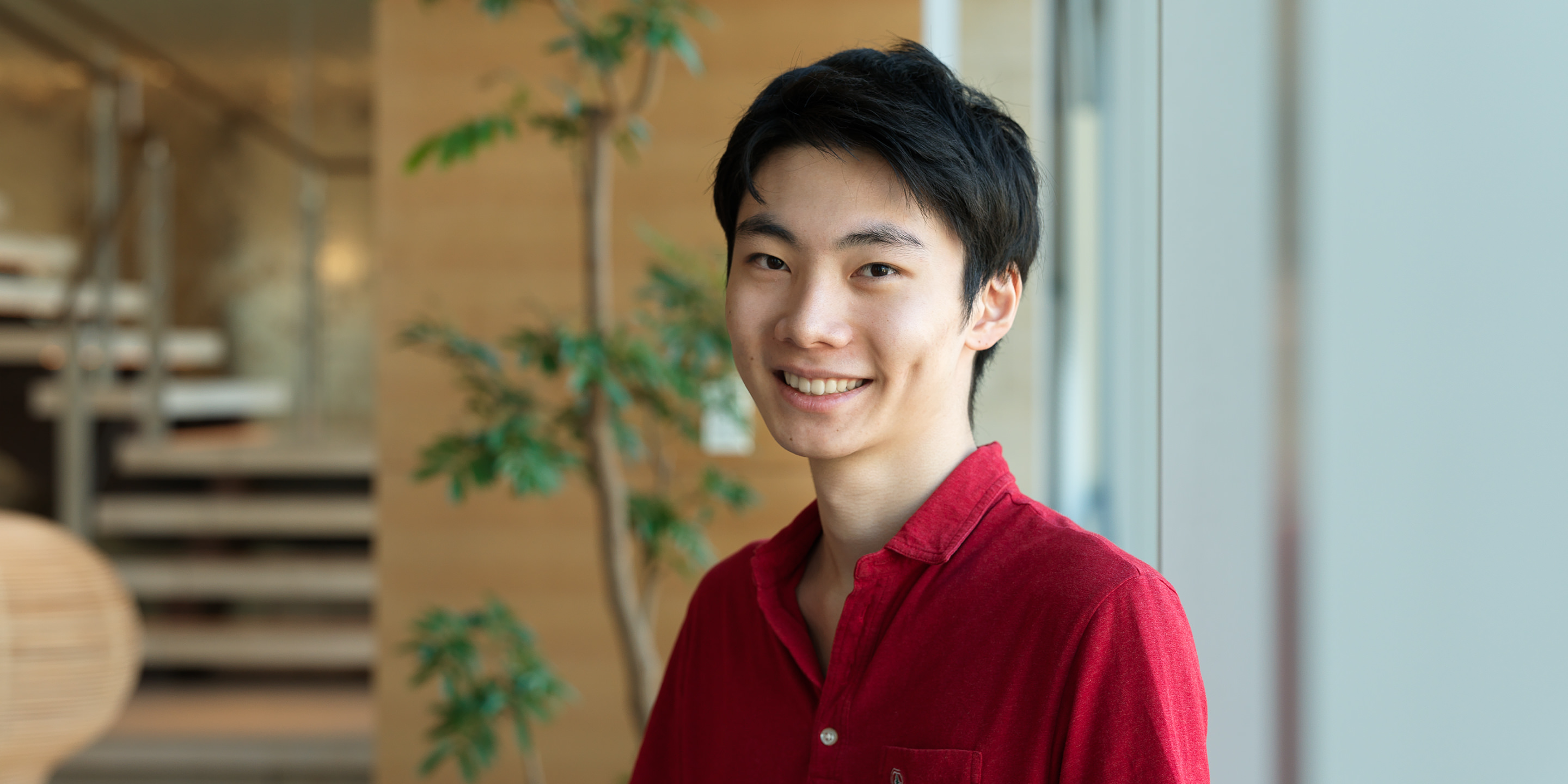

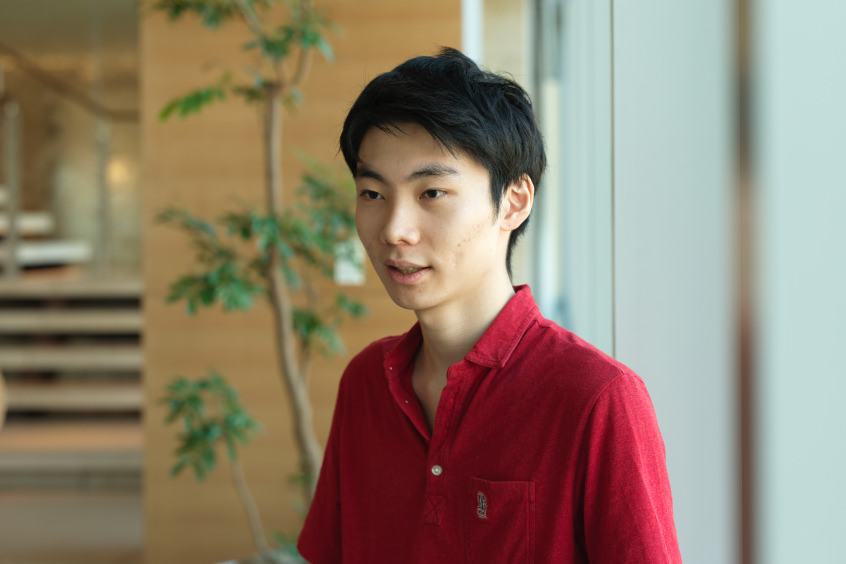

保立怜

2022年入学 第6期生

スタンフォード大学

私立開成高等学校出身

イギリス・ケンブリッジ大学、アメリカ・イェール大学、東京大学理科三類など、名だたる名門大学から入学オファーを受けた保立怜さんが選んだのは、アメリカ・スタンフォード大学。幼い頃から興味を持ち続けてきた「医療」に「AI(人工知能)」を掛け合わせた新しい領域を学んでいます。

イギリス・ケンブリッジ大学、アメリカ・イェール大学、東京大学理科三類など、名だたる名門大学から入学オファーを受けた保立怜さんが選んだのは、アメリカ・スタンフォード大学。幼い頃から興味を持ち続けてきた「医療」に「AI(人工知能)」を掛け合わせた新しい領域を学んでいます。 AI技術の進歩に負けないくらいのスピードで、前に進み続ける保立さんの今を追いました。

AI技術の進歩に負けないくらいのスピードで、前に進み続ける保立さんの今を追いました。

August, 2024

医療×コンピューターサイエンス

好奇心に突き動かされ、海外大学へ

― 高校3年生当時、保立さんが描いていた将来の姿は「コンピューターサイエンスに精通した医師」ですね。まず、どのようなきっかけからこの目標を掲げるようになったのですか?

幼い頃から持ち続けた医療への興味。それがAIと結びつき、海外大学進学への道を拓いた。

医療への興味は5歳ぐらいの頃からですね。祖父を救おうと懸命に頑張ってくださったお医者さんの姿を見て、カッコいいなと思ったことがきっかけです。医療に対する関心がコンピューターサイエンスと結びついたのは、中学2年生の時。僕はコンピューター部に在籍していたのですが、AI(人工知能)に関する本に「今やAIは、がんの画像診断に使うことができる」と書いてありました。全く違う分野だと思っていたコンピューターサイエンスと医療が結びつけられるんだと、とても惹かれて、コンピューターサイエンスの中でも特にAIについて学びたいなと思うようになりました。この2つの分野を融合したことができたらなと。「コンピューターサイエンスに精通した医師」という目標と、それを叶えるための進路を考える上で決定打になったのは、高校2年生の時に起こったコロナ禍。患者数を把握するのに、各地域の病院から役所へファックスで伝達し、手計算で集計しているという国会答弁を聞き、非常事態における日本のデジタル分野の弱さを目の当たりにしました。

AIとコンピューターは発展の早い分野です。歴史も浅いですから、その分、技術も知見もかなりのスピードで進化していきます。ということは、学ぶ場所によって自分が得られる経験や知識は大きく変わるはず。大学でAIを学ぶなら、海外が良いのではないかと考えました。

これまで受けてきた講義の中で最も印象に残っているのは、AIの倫理。「医学にも『ヒポクラテスの誓い』という医療倫理の指針があります。医学とAIを扱う者の共通事項として、とても興味深かったです」

「スタンフォード大学を」

背中を押した、柳井理事長の言葉

当初、進学先はイギリスを考えていたんです。イギリスの大学は1年生から専門分野の学びに入るシステムなのと、学びたい分野がはっきりしていたこともあって、イギリスの大学が合っているかなと思っていました。でも可能性は広げられるだけ広げた方がいいかもと思い、日本の大学も受験することに。この時、実はアメリカの大学に進学することは考えていなかったんです。転機になったのは、柳井正財団の最終面接。僕は「予約型」(大学への出願前に選考が行われる)で合格したので、財団の選考が進んでいる時はまだ、どの大学を受験するか決まっていない状況でした。

最終面接で、「コンピュータサイエンスに精通した医師を目指しています。アルゴリズムとデータ構造やコンピュータネットワークの研究をして、将来医学分野に役立てたいです」と自分の夢を語らせていただいた時、柳井正理事長が「君はスタンフォードがいいんじゃないかな」とおっしゃってくださったんです。その言葉に背中を押され、結局イギリス、日本、アメリカと、3カ国の大学を併願することに。そう決めたのはいいものの、国によって大学受験に対する価値観、方法が大きく異なるので、とにかく作業量が多くて大変でした。例えば、日本の受験は一発勝負の学力試験。対して、アメリカとイギリスは学力を含む包括的な審査。一般的に両国では面接が行われますが、僕の場合、イギリスは希望する学科の教授による口頭試問が行われ、アメリカでは大学のOBによる人物評価、加えてエッセイも書かなければいけませんでした。

最終的に東京大学理科三類、イギリス・ケンブリッジ大学、そしてアメリカはイェール大学など複数の大学に合格。柳井理事長の言葉がすごく心に残っていたこともあって、スタンフォードへの進学を決めました。

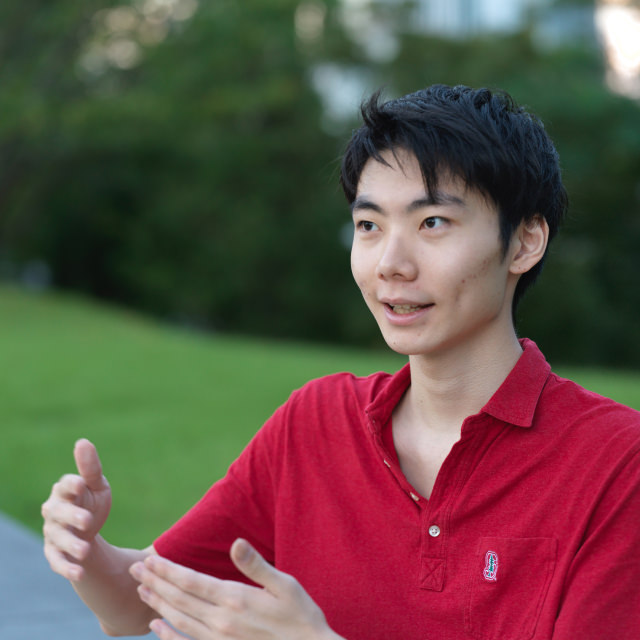

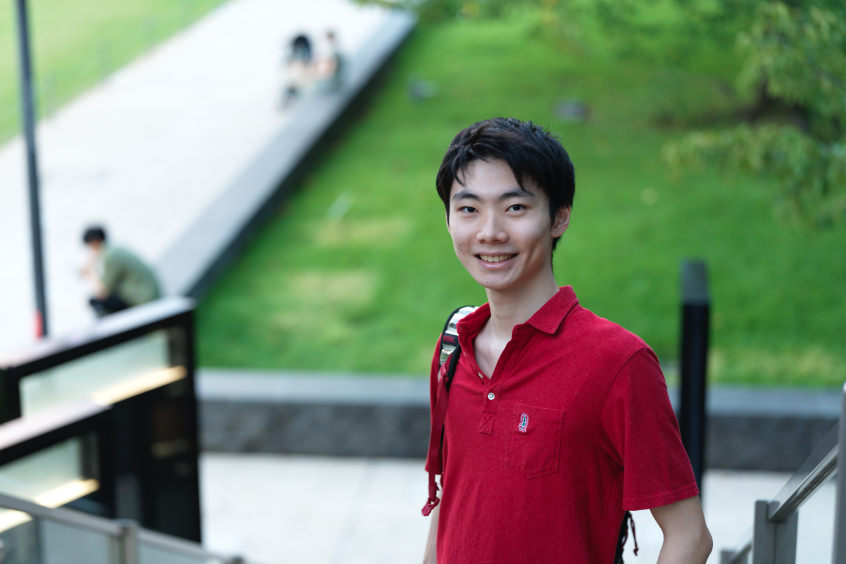

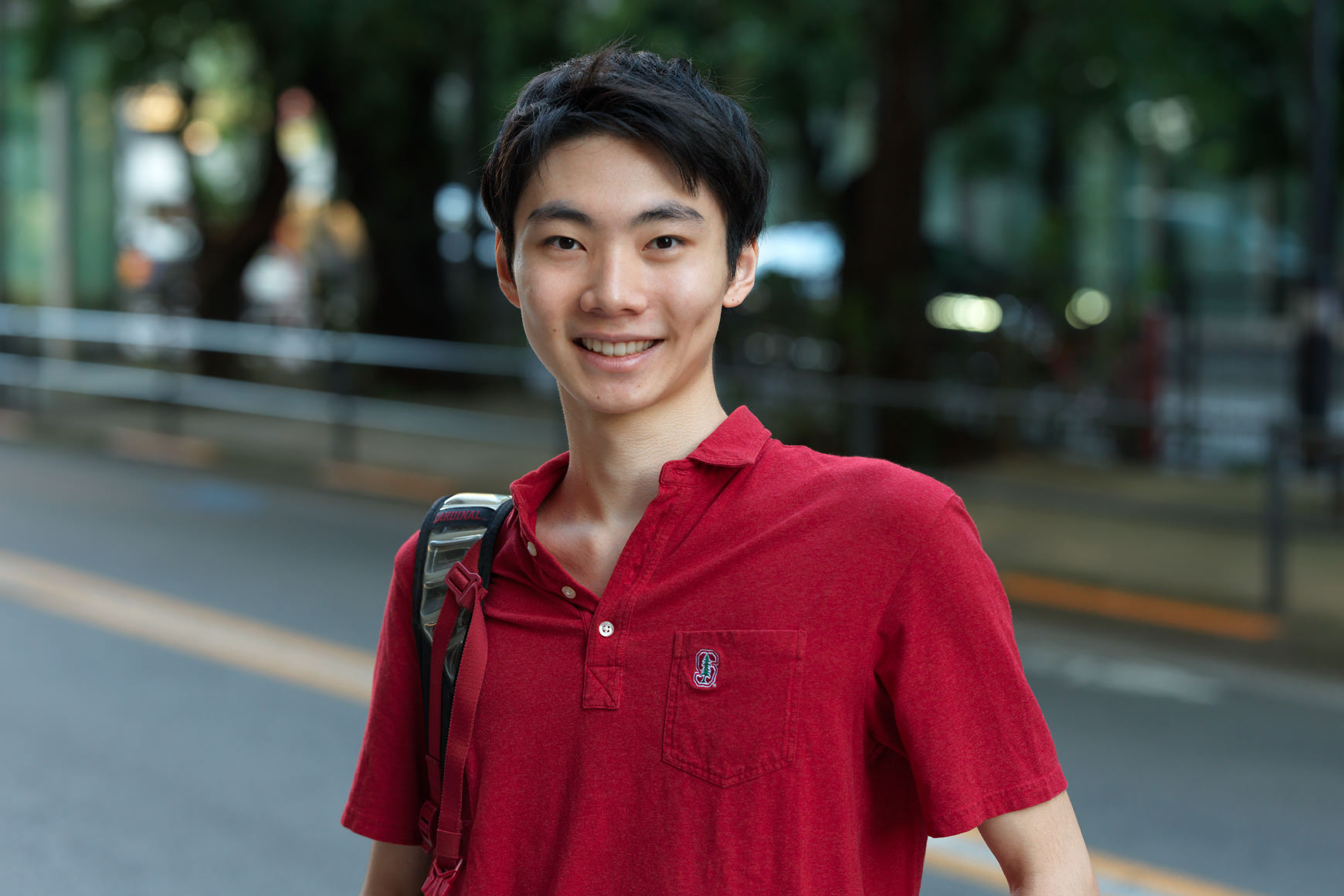

スタンフォード大学のロゴが入ったポロシャツとバッグパックを愛用中。

シリコンバレーの只中で

好奇心が刺激される毎日

― スタンフォード大学は、アメリカの西海岸・カリフォルニア州にありますね。GoogleやAppleが本社を構え、まさに保立さんが学びたいと思ってきたAI、コンピューター領域の最先端をいく地域です。

入学してからずっと、シリコンバレーの刺激を受け続けている感じはありますね。僕が入学したのは2022年9月ですが、その2カ月後にOpenAI(本社はカリフォルニア州サンフランシスコ)がChatGPTをリリースしました。さらに今年2月にはAppleが複合現実ヘッドセット型コンピューターApple Vision Proを発表し、ここから次々と新しい技術が世に送り出されているのを肌身に感じます。場所柄、こういったIT企業のトップの方々が大学にいらっしゃる機会がとても多いのは、スタンフォードならでは。教授陣も、コンピュータサイエンス領域の第一人者のような方たちばかりです。

「今まさに発展し続けているシリコンバレーの中にいて、AIを学べている。それはすごく価値のあることだと思っています」

例えば、Andrew Ng教授。彼はAIの世界的な権威であり、Google Brainの共同設立者、中国を代表するIT企業のBaiduのチーフサイエンティストも勤めた方です。実は今年の4月から、このNg教授とハーバード大学で医学情報学を専門としているPranav Rajpurkar教授の共同研究室にお世話になっていて、医療画像データの質の向上を行うという研究をしています。また、AIの画像認識の研究室「Stanford Vision and Learning Lab」とスタンフォードの医学部が協力して行っている、「Partnership in AI-Assisted Care」という研究室にも所属するようになりました。「Stanford Vision and Learning Lab」を率いるFei-Fei Li教授は、画像認識の分野で世界のトップを走る方。Andrew Ng先生とともに、TIMES誌が2023年に発表した『世界で最も影響力のある100人 AI業界編』に選出されているすごい教授なんです。どちらの研究室においても、先生方、Ph.D.生、大学院の先輩方が丁寧なミーティングを通して貴重なアドバイスをくださり、とても刺激を受けています。

僕が進めている研究でいうと、病室における患者の状況を機械学習によって理解するというもの。例えば、医者の数が極めて少ない病院だと、患者全員の様子をなかなか見られないという課題があります。そこで病室に設置したカメラで患者の状態を認識することができれば、突然、発作が起きたとしてもすぐに検知して、医者に知らせ、駆けつけることができる。人材が不足しているような現場で役に立てばいいなと思いますね。

― 研究以外でも、保立さんは積極的に活動しておられますね。今年2月にスタンフォードで開催されたアメリカ最大の学生ハッカソン(制限時間内にプロダクトを開発し、成果を競うイベント)「TreeHacks」では、「Most Impactful Grand Prize」「Healthcare Grand Prize」「BGB Informed Physician Prize」といった3つの賞を獲得されました。

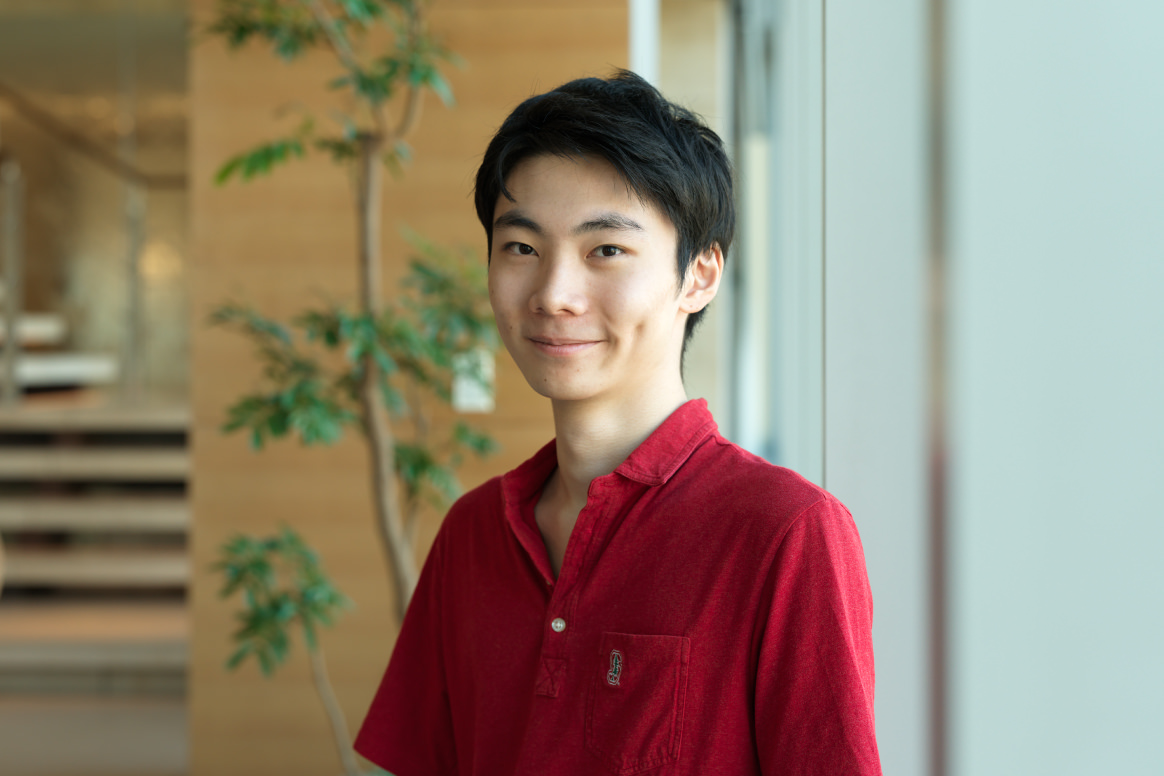

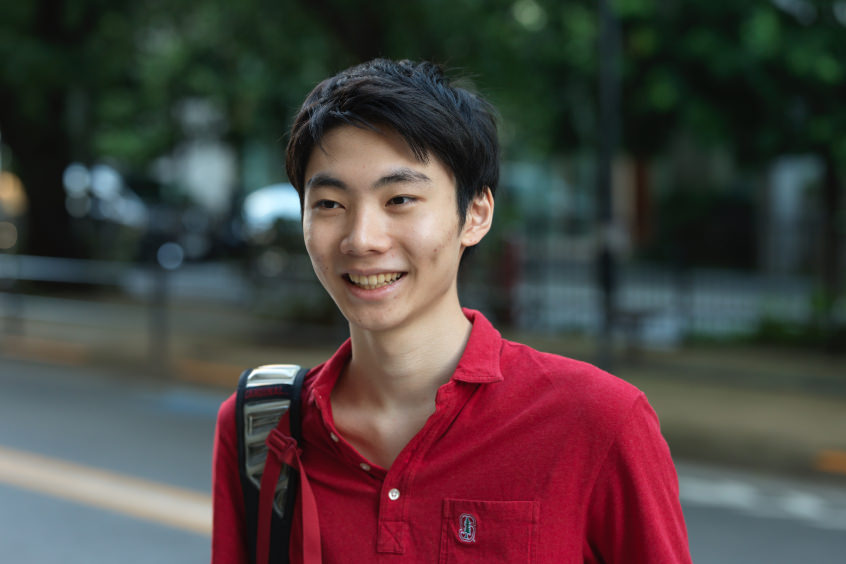

1年次から大学院の講義も受講している保立さん。「ここでしかできない体験、学びをしたい。できるだけ多様でハイレベルな講義を受けていきたいと思っています」

財団の同期生でコロンビア大学の青山柊太朗と、他校のアメリカ人の学生とインド人の学生の4人でチームを組んで参加しました。僕たちが開発したのは、先述のApple Vision Proに姿勢を推定する技術を搭載した「Vision Pro Assisted First-Aid Care」。今どのような姿勢をとっているかを画像で認識し、例えば、心臓の位置を表示して救急手当をサポートするプロダクトです。「TreeHacks」で設定されている制限時間は36時間。その時間内にイチからプログラムを書いて作り上げていきます。その後さらにピッチ(短いプレゼンテーション)をして表彰式もあるので、結局、48時間ぐらい寝ないんです(笑)。その時は大学の課題も全て忘れて、無我夢中になって組み上げていくので、体力的には大変ですけど、楽しさ、好奇心が大変さを上回る感じです。他の大学の人たちと出会うこともでき、いろんな新しいプロダクト、アイデアを垣間見ることができて、新しい刺激をもらいました。

刺激を受ける体験でいうと、同じスタンフォード大学に通うStudent Athlete(学生アスリート)たちの存在も大きいです。入学当初から仲良くしている友人の一人にStudent Athleteとして活躍している子がいます。入学したての頃、その友人と食堂でご飯を一緒に食べた時に彼が「僕は体操をやってるんだよ」と言うので、「僕は卓球やってるよ」って返したんです。で、よくよく聞いてみると、彼の運動能力は世界クラスで(笑)。2024年のパリオリンピックにアメリカ代表として出場し、銅メダルを獲得するくらいのすごい選手だったんですよね。彼は年の半分くらいは遠征に出ていてかなり忙しいのですが、学内にいる時も厳しい練習スケジュールをこなしていて。分野は違うけれど、世界のトップを目指す友人が身近にいるのも、本当に大きな刺激になっています。

AIの広がりは医療分野にとどまらない。「卒業後の進路はまだ迷っています。が、できることを制限しないで、幅広く考えていきたいです」

Die Luft der Freiheit weht (the wind of freedom blows)

変化を恐れず、自由の風に感化されたい

― スタンフォード大学での2年間を経験してみて、ご自身が掲げている将来の目標に何か変化はありましたか?

将来の姿に具体的な変化があったというよりも、自分で将来を制限することなく、幅広く考えていきたいと思うようになりました。コンピューターサイエンスとAIを学ぶ過程で、初めて出会う未知の物事に柔軟に対応し、新しいものをどんどん取り入れていきたいなと。これは「Die Luft der Freiheit weht」(自由の風が吹く)という校訓を持つスタンフォード大学に感化されたからじゃないかなと思っています。スタンフォードの学部生でいられるのもあと2年。1秒も無駄にしたくないです。

College Life

― 最後に、海外進学に興味のある中高生の皆さんに、何かアドバイスはありますか?

アドバイス、上から目線になっちゃって難しいですね…。僕のインタビューを読んで、将来の目標や、やりたいことが変わってもいいんだなっていうことを感じてもらえたら、嬉しいです。高校生の時に見える自分の未来と、大学に進学した後になって見える自分の未来って、違うことが十分にあり得ます。それは必ずしも、悪いことじゃないと思うんです。新しいことを体験していくうちに、自分のやりたいことが変化していくのは、成長の証し。それが自分の可能性をどんどん広げることにも繋がるはずです。

「アメリカの大学に来たからこそ、繋がれる人たちがいます。このありがたい環境を生かしてもっといろんな人と関わり、刺激を受けていきたいです」

僕は受験当初には考えていなかったスタンフォード大学にいますが、実際、来て良かったな、僕に合っているなと感じています。時々、各地のいろんな大学にいる財団生たちに会いに行く機会がありますが、ハーバード、コロンビア、イギリスだとオックスフォード、ケンブリッジとか、実際に足を運んでみて、「自分がここに入学していたら、どうだったかな」と想像することもありますよ。でもその度、どこに行っても後悔することはなかっただろうと思うんです。それはたぶん、大学で学びたいことがはっきりしているから。なので、大学を選ぶ時はあまり気負わず、純粋に自分の興味を追究できるような場所を選ぶといいんじゃないかなと思います。

保立怜 2022年入学 第6期生

スタンフォード大学

私立開成高等学校出身

大学では専攻する分野の他、作曲の授業(「Rhythmic Design」)も履修。作曲活動を行っている。好きな音楽ジャンルはEDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)。お気に入りのアーティストはAvicii。2023年よりリバースメンター(若手から助言を行う支援制度)として、日本の政治家に日本のデジタル化について提言も行う。