理想の医療者とは? の答えが見えてきた。

医学と文学、社会学を横断的に学んだ4年間。

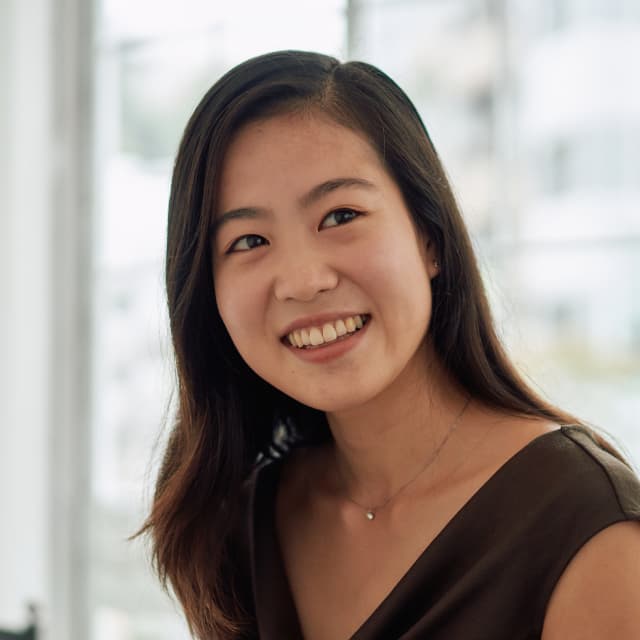

細田 翠

2017年入学 第1期生

コロンビア大学

渋谷教育学園 渋谷高等学校出身

小児科医を志し、コロンビア大学に進学した細田 翠さん。彼女が専攻として選んだのは「Medical Humanities(医療文学)」という、医学、社会学、文学を並行して学ぶ画期的な学問。

小児科医を志し、コロンビア大学に進学した細田 翠さん。彼女が専攻として選んだのは「Medical Humanities(医療文学)」という、医学、社会学、文学を並行して学ぶ画期的な学問。 「すごく楽しかった!」とまぶしい笑顔を見せる細田さんに、大学での4年間を振り返ってもらいました。

「すごく楽しかった!」とまぶしい笑顔を見せる細田さんに、大学での4年間を振り返ってもらいました。

September, 2021

“学びたいことが全部叶う”学科が、

コロンビア大学にあった

― 細田さんが専攻した「Medical Humanities」という学問、初耳です。日本では聞き慣れない専攻ですよね。どんなことを学ぶ学問なのでしょう?

実はアメリカの大学の中でも、かなり珍しい専攻だと思います。私が入学した当時は、「Medicine, Literature, Society(医学、文学、社会学)」という学科名で、比較文学の学部の中にありました。名前の通り、分子生物学やウイルス学、比較文学、人類学など、医学と文学、社会学を横断的に学びます。「Medical Humanities」という正式な専攻になったのは2020年の秋で、私は一期生なんです。

― 本当に新しい学部なんですね!大学入学当時、小児科医になることを目標に掲げていた細田さんが、医学だけでなく、文学と社会学も学ぼうと思われた理由は何ですか?医者=医学部に進学する、が王道のような気がするのですが…。

「医者になること」は幼い頃からの夢だったと話す細田さん。

医学部を受験しようかどうか迷った時期もあったんですよ。日本の高校に通っていたので、日本の大学の医学部を受験しようかなって。でも、医療者は医学を学ぶだけでは足りない、患者さんを取り巻く社会的な要素も考えないと、と感じていたので、幅広く学ぶ必要があると思いました。そう考えるようになったきっかけは、高校に入る直前くらいに参加したブータンの職業訓練施設を訪れるプログラム。私と同い年ぐらいの子たちが職業訓練をしていて、中には障害のあるお子さんもいました。精神疾患や脳の発達に関わる疾患だと、後々の発達に悪影響が出ないよう、できるだけ早めに医療が介入してリハビリや治療を行うことが大事。でも、前世の行いが今の自分に現れるというカルマと呼ばれる思想がまだ根強く残っている地域もあるブータンでは、疾患を持って生まれてきたお子さんを隠したり、見捨てたりしてしまうようなこともあって…。プログラムのディレクターの方からそういう話を聞いて自分の中ですごく葛藤したのは、どんなに良い治療でも、相手に理解してもらって受け入れてもらえないと意味がないということ。ローカルなコンテクストというか、その地域の環境や文化的な背景なども理解して相手とちゃんとコミュニケーションをとることが大切で、そうして初めて、必要な医療を届けることができるんじゃないか。そう思って、大学では医学だけでなく、社会学や文学も学べる環境を選びました。学びたいと思っていた科目を全部、専攻できる形になったのはすごく良かったなと思ってます。

クラスルームから患者と触れ合う現場へ。

1つの授業から広がった出会い

― 医学、文学、社会学、と、本当に幅広い分野の授業を受けた4年間だったと思います。その中で、最も印象に残っている授業は何ですか?

幼い頃にご両親とよく遊びに来ていたという「有栖川宮記念公園」で。

1年次の春に受けた「Marginalization in Medicine」ですね。その教授が、英文学のPhDを持っていて、かつ、附属病院で働いている救急医の方で…、すごいですよね(笑)。授業では、いろんなジャンルの文学や社会学の論文を読んだり、Netflixの「13th ― 憲法修正第13条 ― 」というドキュメンタリーを見たりして、医療から排除されているマイノリティーについてディスカッションをしました。ある週ではアメリカ国内における黒人の健康について、次の週は女性の健康、LGBTQ +の方についてなど、毎回いろんなテーマを取り上げていて、なぜ彼らは医療へアクセスしづらいのか、それぞれどんな問題を抱えているのか、アメリカ国内の医療がいまだに抱える問題とは何か、など、様々な視点から医療を俯瞰して捉えるような授業でした。私が卒業論文のテーマに選んだ「鎌状赤血球症」について知ったのも、この授業がきっかけです。鎌状赤血球症は貧血を起こす遺伝性の病気で、アメリカ国内では特に黒人の方に多く見られます。現在も治療法がなく、若くして亡くなる方が多いですし、生涯続く痛みが出ることもあり、とても難しい病気なんです。病名は以前から知っていましたが、深く掘り下げてディスカッションするのは初めてで。そこでの学びが、鎌状赤血球症を患う中高生をサポートする「CU STRIVE」に参加することにも繋がりました。

「CU STRIVE」は、鎌状赤血球症を患う中高生と一緒にアクティビティをしたり、宿題を手伝ったりなどのプログラムを提供する団体で、同じ症状を抱える生徒同士のコミュニティ作りも担っています。コロンビア大学での4年間を振り返ると、そこでの出会いが私にとってはすごく大きかったなと思いますね。人種の多様性だけでなく、1人1人にはそれ以上に多様な生活環境、経済状況などのバックグラウンドがあることを実感したんですよ。そういうのを理解した上で、人々の健康と向き合うのは本当に大事だなって。ブータンを訪れた時に感じた、「医療者は医学だけじゃなくて、相手を取り巻く環境も理解しないといけないんじゃないか」という考えを、改めて強くしたきっかけにもなりました。

コロンビア大学のマスコットであるライオンと一緒に。右は合格通知のレター。ウェルカムメッセージが手書きで添えられている。

医療者は「半分文系、半分理系」。

患者さんを多角的に理解したい

― 鎌状赤血球症は卒業論文のテーマにもなっていますね。論文の題名は『癒しの技法:鎌状赤血球症の芸術家による詩と朗読における痛みとアイデンティティーの分析』です。題名からは、文学的な内容の論文なのかなという印象を受けましたが、どんな内容なのですか?

4年間の学びがつまった卒業論文は、優秀作品にも選ばれた。

卒論では、鎌状赤血球症を患う詩人が、自らが書いた詩を朗読する動画を分析しました。彼らがどんな表情で、どういう意味を込めて、人々の前で朗読したのか、なぜその朗読を見に行くことが医療者にとって大切なのか、を論じています。特に私が分析したのは、鎌状赤血球症の患者さんが抱えている“痛み”です。例えば、救急室に運ばれて、「すごく痛いんだ」と訴えても、医療者が「痛みどめが欲しいだけで、中毒の傾向があるから処方しなくてもいい」と言われてしまう。身体的な痛みに加えて、自分が黒人であることや医療者に差別的なバイアスがあることで、ちゃんと理解してもらえない痛み、その姿を見る家族の痛み、彼らが経験している痛みを詩という形にして、周りの方に共有しようとしているのがものすごく伝わるような動画で、コロナ禍だったので、実際に朗読を見に行くことができなかったのが残念でしたが…。医療者という立場であるからこそ、患者が訴える“痛み”に真摯に向き合うことがいかに大切か、医療者を志す者として、考えさせられることがたくさんありました。

また、この論文と、4年間のコロンビア大学での学びを通して、私が目指す理想の医療者の姿も見えてきたような気がしています。それは、患者さんの置かれた立場に立ち、エンパシーを持って彼らに接することができる人。医療者って、半分文系で、半分理系だと思うんです。その人の病気だけを診るんじゃなくて、患者さんの生活や彼らを取り巻く環境を知り、1人の人間として接することが大事だと思っています。患者さんとコミュニケーションをとって信頼関係を築くからこそ、上手く治療ができることもありますし。それこそ、患者さんが「理解してもらえない」と感じて信頼関係が失われてしまったら、もしかしたら病院に行かなくなって、治療の余地がない状況になるまで容体が悪化してしまうかもしれません。そういう意味でも、患者さんのことを多角的に理解することが信頼関係に繋がり、それが命を救えるか救えないかにも関わってくるんじゃないかと考えています。

秋から、イギリス・オックスフォード大学で修士過程に進む。

― 今、卒業されたばかりで、ほっと一息ついているところだと思いますが。もし卒業後の予定が何か決まっていたら、聞かせてください。

そうですね、実はこの秋から、イギリスのオックスフォード大学に進学する予定でいます。4年前の自分だったら、そんなことは考えてなかっただろうと思うんですが、柳井正財団で同期の川村祐貴くんからイギリスの魅力を聞いたり、医療人類学の教授からアドバイスもいただいたりした上で、最終的にイギリスに行くことにしました。川村くんは大学生になってできた大親友の1人。彼も今年イエール大学を卒業して、秋からイギリスのケンブリッジ大学に進学するので、とても心強いです。

最終的なゴールは、「医療者として国際機関で働いて、人々の健康を守る」。そこに行くために、今のうちにどういうことを学んで、どんなスキルを身につけて、どんな経験をしたら、5年後、10年後、一人前になった時にそれが理想的な形で生きてくるかを考えながら、今は学びを続けていきたいと思います。

College Life

― 進路や将来の目標について悩んでいる中高生のみなさんに、先輩として何かアドバイスはありますか? “今のうちにやっておくといいこと”などあれば、ぜひ教えてください。

「あとから後悔するのが一番もったいない。失敗を恐れず、自分から積極的に行動を!」

あまりにもアドバイスがありすぎて、何からお話しすればいいか…(笑)。まず、大学受験って、自分を知るすごくいい機会なんですよ。私も大学受験をした時に、いろんなエッセイを書いて、自分はどういう人なんだろうとか、どんなことに興味があって、何をしたいんだろうって、じっくり考えさせられるような時期でした。でも、自分は何をしたいんだろうと考えるにあたって、考えられるだけの材料というか、経験が必要ですよね。逆算すると、大学受験で自分のことを振り返るまでの中学高校の時期に、いろんなものに挑戦すること。私も後から振り返って、あの時にあれをやっておいて本当に良かったなとか、あれがきっかけになって今こういうところにいるんだなって思いますし。

失敗してもいいんです。誰でも失敗はあるし、失敗は学びにも繋がるので、恐れず、いろんなものに挑戦してください!

細田 翠 2017年入学 第1期生

コロンビア大学

渋谷教育学園 渋谷高等学校出身

5歳〜12歳までをアメリカで過ごし、日本へ。コロンビア大学に入学後は、「Columbia Japan Society」や「Global Ambassador Program」、「Columbia Neuroscience Society」など多くの団体に所属。「CU STRIVE」の活動、コロンビア大学附属病院でのインターンシップなども行い、充実した4年間を過ごす。